Alles verflochten: Neue Rätsel in der Kunsthalle Düsseldorf

Die eigene Schlaumeierei scheint den Kunsterklärern der Gegenwart selbst nicht mehr ganz geheuer zu sein. Kuratorisch verschraubte Saaltexte in Ausstellungen werden neuerdings oft noch einmal in sogenannte „Einfache Sprache“ übersetzt. Als alte Schreiberin könnte ich jetzt feststellen, dass gute Sprache immer einfach ist. Aber darum geht es nicht in der Düsseldorfer Kunsthalle, sondern um die akademisch-politische Korrektheit der Konzepte. In diesem Sommer muss „Die unhintergehbare Verflechtung aller Leben“ verstanden werden, während der Kunstverein im selben Haus unter dem Titel „Calling“ bedeutungsgeladene Objekte präsentiert.

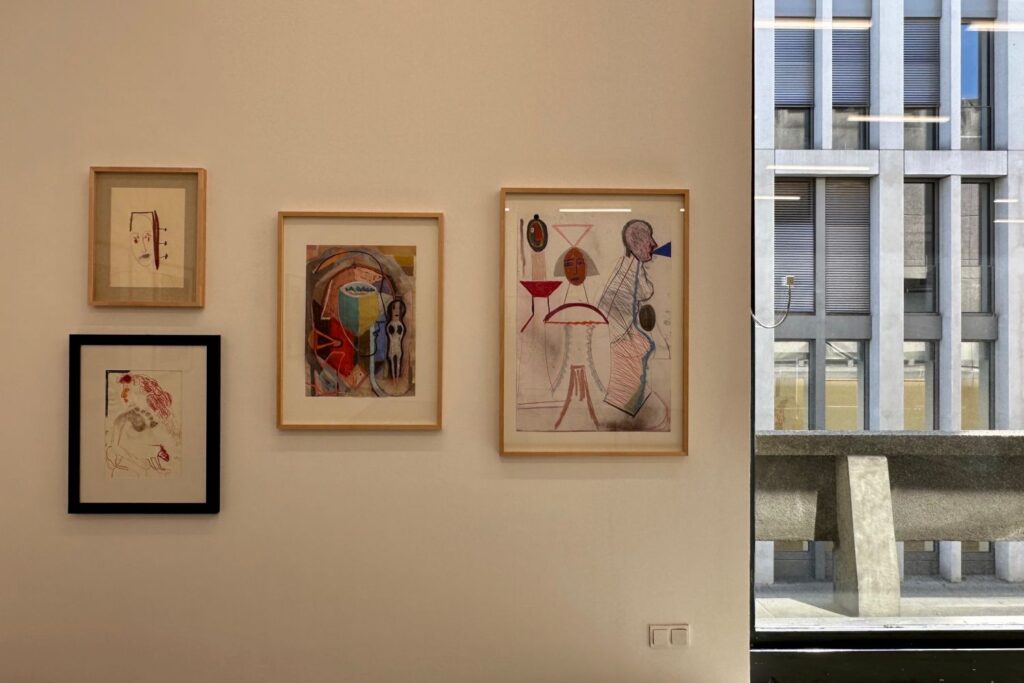

Dann mal an die Arbeit, wertes Publikum! Man muss sich schon Mühe geben, denn es gibt wieder keine ordinären Schildchen in den beiden Ausstellungen. Verteilt werden spärliche Grundrisse mit Zahlen, die nummerierten Werktiteln zugeordnet werden müssen. Im Seitenlichtsaal links ist das noch relativ leicht. Alle 70 ausgestellten Zeichnungen haben keinen Titel und stammen von Ilse Henin, einer 1944 geborenen deutschen Künstlerin, über deren Leben man gerne mehr wissen würde. Im Foyer wird aber nur verraten, dass sie nach dem Studium wegen der Dominanz der männlichen Kollegen „eine Auszeit nahm“ und in den 80ern zurückkam, „um eine künstlerische und soziale Gegenkultur zu schaffen“. Was auch immer das heißen soll – es lohnt sich, das Ergebnis anzusehen.

Kunst und Ausblick: Die Zeichnungen von Ilse Henin neben dem Fenster im Seitenlichtsaal der Kunsthalle. Foto: bikö

Beim Freiheitstanz

Da schweben Figuren und Gesichter, Leitern führen ins Nirgendwo, geometrische Formen werden zu Körperteilen, das eine oder andere Tier verbindet sich mit menschlichen Gestalten. Trauer, Wut und Lebenslust sind da zu spüren, manchmal auch eine verspielte Poesie. Inspiriert von Klee, Chagall oder Miró könnte man sagen, wenn das nicht alte weiße Männer der Kunstgeschichte wären. Neue Skizzen von Ilse Henin zeigen den Menschen als Kriegsmaschine, der Tod ist ein Kasperlskelett. „Sie haben gewonnen“: Das wurde mit kindlich-feiner Handschrift auf eine leere Buchseite geschrieben.

Eine Frau mit Raubtierkopf, provokant-bunte Bilder: zwei Werke der US-Iranerin Soraya Sharghi in der Kunsthalle. Foto: bikö

Gegenüber im hohen Kinosaal geht es weniger subtil zu. Eine hölzerne Frauenfigur mit bissigem Raubtierschädel schleift ein Reh mit Trompete hinter sich her. Auf einem runden Bild daneben bückt sich eine Frau mit Medusenhaupt und zeigt provozierend ihr Höschen. In sehr buntem Reigen vollführen tierisch auffällige Nymphen einen „Freedom Dance“, den Freiheitstanz. Soraya Sharghi, im Iran geborene New Yorkerin, scheut keinen Kitsch, um neue weibliche Präsenz zu zeigen. Auch die Bildobjekte von Gisela McDaniel, einer Amerikanerin mikronesischer Abstammung, sind nicht zu übersehen. Gemalte indigene Frauen sitzen da unter Collagen aus Muscheln und Blumen, man hört ihre Stimmen: „My situation is so scary“, ihre Situation sei erschreckend.

Die Geister rufen

Mag sein, aber die Geschichten der Abgebildeten bleiben den Betrachtern verborgen. Ganz allgemein geht es in dieser angesagten Kunst mit – Obacht! – „vermeintlich weiblich gelesenen Motiven“ um „Empowerment“, also Ermächtigung. Sagt der Foyertext. Die früher so dominanten Jungs, die Ilse Henin in den 70er-Jahren noch blockieren konnten, haben in der neuen Szene nichts mehr zu melden. Es sei denn, sie waren mal ein Mädchen wie Keltie Ferris, der nach seiner Geschlechtsumwandlung mit dem eigenen Körper farbenfrohe Body-Prints druckt, die auf der Empore leuchten. Gegenüber überraschen die schönen und grotesk verdrehten Frauengestalten der gebürtigen Irakerin Hayv Kahraman mit zwingenden Blicken.

In der Mitte werden die Geister gerufen. Eine zehnteilige bemalte Wand aus Seide teilt den Raum. Die 1969 geborene, also nicht mehr ganz junge Engländerin Emma Talbot arbeitet mit Schrift und Bild, lässt comicartige Frauengestalten in Wäldern nach Portalen zur anderen Welt suchen. „Ghost Calls“ folgend, suchen unter der Oberfläche, „to find meaning“, um Bedeutung zu finden. Sie lassen sich zwischen Blitzen und wogenden Linien treiben und hören Stimmen. Das passt zur Ausstellung im Kunstverein, wo die Chefin Kathrin Bentele nach Werken suchte, die eine spirituelle Dimension haben.

Leerer Übergang: Im oberen Foyer der Kunsthalle vor dem Kunstverein gab es in den frühen Tagen des Hauses ein Café mit Aussicht. Foto: bikö

Orte des Übergangs

„What the fuck“, fragt ein Video im überdimensionalen Handyformat mit Männerstimme. Ja, was zum Teufel ist da los? Für eine unwirkliche Landschaft, in der Ungenaues geschieht, hat sich der Engländer Mark Leckey in der Pandemie von Video-Spielen, TikTok und alten Ikonen inspirieren lassen. Die französische Theatermacherin und Tänzerin Gisèle Vienne legte eine Puppe in eine gläserne Sargvitrine. Der stille Knabe im schwarzen Anzug spielte in ihrem Stück „Kindertotenlieder“ eine Rolle. Ganz schön gruselig im Sinne der Ausstellung, die Objekte von einem Dutzend Künstler*innen als „Orte des Übergangs“ betrachtet.

Manche Stücke sind Relikte – mit fremden Erinnerungen aufgeladen. Sarah Pucci, die Mutter der amerikanischen Künstlerin Dorothy Iannone (1933-2022), schickte ihrem in Europa lebenden Kind rund 200 tortenförmige Objekte aus Schaumstoff mit Perlen und Pailletten. Devotionalien der Liebe, die von der Tochter konzeptuell gesammelt und präsentiert wurden. Zu Kunst erklärt und genauso seltsam wie das zugenagelte Vogelhäuschen, mit denen die verstorbene Beverly Buchanan (1940-2015) auf Elendsquartiere in den amerikanischen Südstaaten hinweisen wollte. Auch die kuriose „TV-Skulptur“ mit Stofftieren, einer King-Kong-Figur, Ketten und Girlanden, die das Reggae-Original Lee Scratch Perry (1936-2021) in Jamaika zusammenbastelte, ist aus der Zeit gefallen und berührt uns nicht mehr.

Die „TV Sculpture“ mit Stofftieren, Kitsch und Glitzer stammt aus dem Nachlass des Jamaika-Reggae-Originals Lee Scratch Perry. Foto: bikö

Was, wann und wo?

„Die unhintergehbare Verflechtung aller Leben“ in der Düsseldorfer Kunsthalle am Grabbeplatz 4 zeigt bis zum 17. September Arbeiten von Ilse Henin, Keltie Ferris, Hayv Kahraman, Gisela McDaniel, Soraya Sharghi und Emma Talbot. Zugleich präsentiert der Kunstverein im selben Haus Objekte von zwölf verschiedenen Künstler*innen unter dem Titel „Calling“. Di.-So. 11 bis 18 Uhr. www.kunsthalle-duesseldorf.de und www.kunstverein-duesseldorf.de