Düsseldorf: Ausstellung „Das bessere Deutschland: Widerstand gegen das NS-Regime in Garath und Hellerhof“ eröffnet

Die Befreiung von der NS-Herrschaft 1945 liegt 80 Jahre zurück und in Düsseldorf wird an dieses Ereignis in verschiedenen Veranstaltungen erinnert. Dabei wurde Wert darauf gelegt, nicht nur die Ereignisse, wie die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar und das Kriegsende am 8. Mai 1945, hervorzuheben. Gemeinsam mit vielen Beteiligten aus Kunst und Kultur, Vereinen, Schulen und Brauchtum wurde ein Programm mit 70 Veranstaltungen entwickelt.

Die Schüler*innen untersuchten Namensgeber von Straßen in Garath und Hellerhof

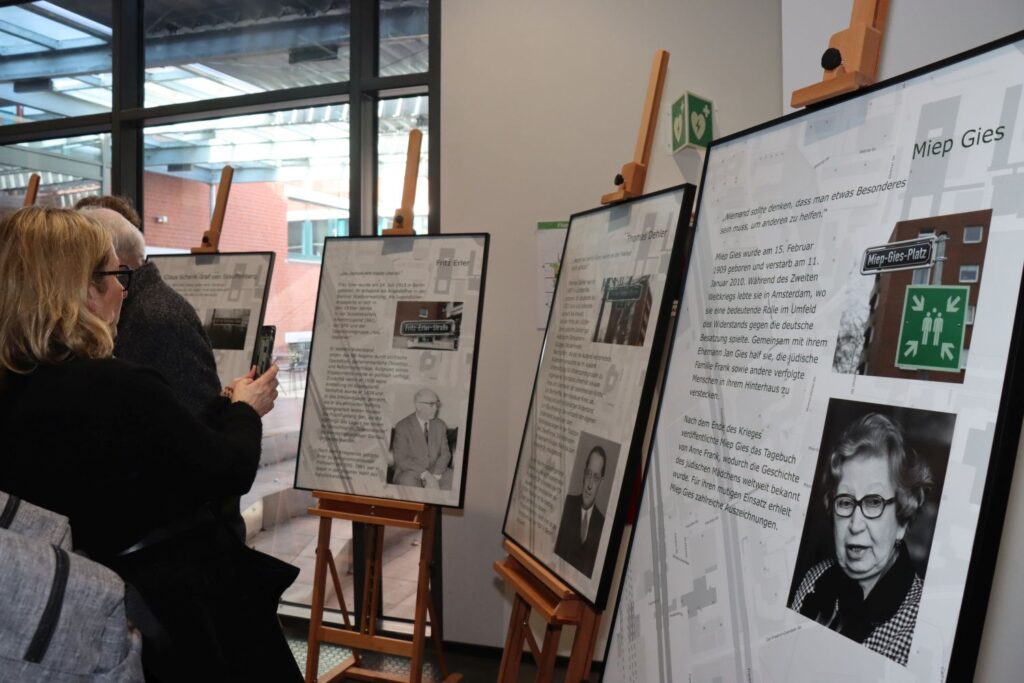

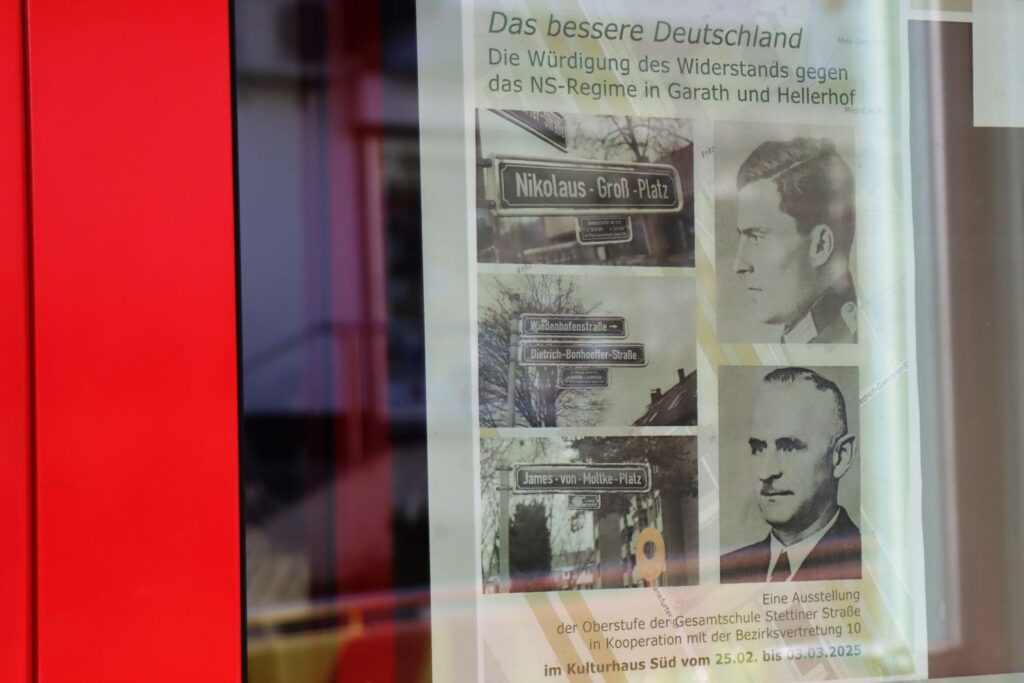

Einen der Programmpunkte gestalteten die Oberstufenschüler*innen der Gesamtschule Stettiner Straße. Am Dienstag (25.2.) wurde ihre Ausstellung „Das bessere Deutschland: Widerstand gegen das NS-Regime in Garath und Hellerhof“ im Kulturhaus Süd eröffnet. Dr. Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, setzte dabei das Engagement der Schüler*innen in den Kontext der Veranstaltungsreihe zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Die Schüler*innen haben die Namensgeber von Straßen in Hellerhof und Garath untersucht, die Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime leisteten.

Dr. Bastian Fleermann erklärte auch den Prozeß der Straßenumbenennungen von Menschen, die Nazis waren oder in der Kolonialzeit Unrecht verübten

Die beiden Stadtteile sind erst nach 1960 entstanden, haben also keinen historischen Bezug zum Krieg. Doch die Straßennahmen erinnern an einige Widerstandskämpfer. Im vergangenen Jahr kam es zur Umbenennung von elf Düsseldorfer Straßen als Folge einer Untersuchung zu der Vergangenheit der Namensgeber, da einige von ihnen aktive Nazis waren oder in der Kolonialzeit Gräueltaten verantworteten. Die Straßennamen markieren eine moralische Richtschnur, betonte Fleermann.

Das Kulturhaus Süd liegt am Nikolaus Groß Platz, einem Gewerkschafter, der aufgrund seines Widerstandes gegen die Nazis von ihnen ermordet wurde. Er ist ebenso Bestandteil der Ausstellung wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Thomas Dehler, Fritz Erler, Rudolf Breitscheid und weitere. Als einzige Frau ist Miep Gies dabei, die Namensgeberin für den Platz vor dem Anne Frank Haus ist. Den Schüler*innen fiel auf, dass Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, obwohl auch von ihnen viele im Widerstand waren. Außerdem kritisierten sie den oft schlechten und schmutzigen Zustand der Straßenschilder. Dies sei den Namensgebern nicht würdig, erklärten sie.

Geschichtslehrer Dirk Schnurbusch (2.v.l.) betreute das Projekt an der Gesamtschule Stettiner Straße

Als die Schüler*innen die Fotos der Straßenschilder anfertigten, trafen sie immer wieder auf Menschen, die sich noch an den Krieg erinnern konnten. Die Gespräche, die sich dabei entwickelten, rundeten das Bild ihrer Recherchen ab. Dazu erläuterte Fleermann das Dilemma, das eine Umfrage der Zeitung Zeit“ ergeben habe, dass 22 Prozent der Befragten erklärten, ihre Vorfahren seien aktiv im Widerstand gewesen. Historische Untersuchungen nennen eine Anzahl von unter einem Prozent. Das zeigt den Mut, den die Widerstandskämpfer zeigten und oft mit dem Tod bezahlten.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag (2.3.) im Kulturhaus Süd zu sehen

Mit der Ausstellung wollen die Schüler*innen auf den Widerstand aufmerksam machen und dazu anregen, die Straßen im Stadtteil zu suchen und sich über die Namensgeber zu informieren. Unterstützt wurde das Projekt vom Kulturhaus Süd, der Bezirksvertretung 10 und der Bezirksverwaltungsstelle 10. Interessierte können die Ausstellung noch bis Sonntag (2.3.) von 10 bis 17 Uhr im Kulturhaus Süd besichtigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt frei, barrierefreier Zugang ist möglich.

„Düsseldorf erinnert“

In einem 52-seitigen Heft sind 70 Programmpunkte aufgeführt, die im Januar starteten und am 10. Mai mit einem großen Geschichtsfestival für junge Menschen enden, das der Jugendring auf der Wiese vor der Reuterkaserne ausrichtet. Zusätzlich zum Überblick zu allen Programmpunkten enthält das Heft auch eine historische Einführung, in der die Zeit zwischen Herbst 1944 und Sommer 1945 beschrieben wird. An Lesungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen sind beispielsweise auch Fortuna Düsseldorf, die Düsseldorfer Jonges, die Polizei, das Filmmuseum mit einer Filmreihe, die Jüdische Gemeinde, das Stadtmuseum und der Erinnerungsort Alter Schlachthof beteiligt. Die Mahn- und Gedenkstätte wird ab dem 8. April eine Sonderausstellung unter dem Titel “Düsseldorf 1945: ÜberLeben in der Stadt” zeigen.

Das Programmheft kann es hier online abgerufen werden.