Spurensuche: Die NS-Zeit in Düsseldorf-Oberkassel

Zu schön, die Lebensart in Oberkassel! Rheinwiesen, Tennisclub, die schicksten Italiener, herrschaftliche Wohnungen in sanierten Altbauten! Doch, „wenn die Steine sprechen könnten“, so Bezirksbürgermeister Rolf Tups (CDU), würden sie auch von „Angst und Schrecken“ erzählen. In der NS-Zeit herrschte hier wie überall der Geist der Gewalt. Jüdische und kritische Mitbürger wurden gnadenlos verfolgt. Eine Broschüre aus der Serie „Spurensuche(n)“ beschäftigt sich jetzt mit der so gern verdrängten Geschichte.

Einer, der sich wie kein anderer mit Düsseldorfs brauner Vergangenheit auskennt, hat für das Heft recherchiert und eine Fülle von Material auf einige Beispiele reduziert: Bastian Fleermann, der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte. Mit seiner Kollegin Hildegard Jakobs suchte er 13 Stationen heraus, um an Opfer, Täter und die Strukturen der Macht im Linksrheinischen zu erinnern – im Auftrag der Bezirksvertretung 4.

Richard Riekenbrauk vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (rechts stehend) begrüßte Bastian Fleermann und Hildegard Jakobs (am Tisch) zur Präsentation der Broschüre “Spurensuche(n)”. Foto: bikö

Große Schuld

Vorgestellt wurde das reich illustrierte Heft mit Lageplan vor einem besonders interessierten Publikum: den Mitgliedern des über 120 Jahre alten Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) unter Leitung von Richard Riekenbrauk. Als der Verein 1904 gegründet wurde, war der junge, erst ab 1898 durch eine Brücke verbundene Stadtteil Oberkassel noch eine Insel der Seligen. Nach 1933 etablierten sich hier die Nazis. Und vor dem Polizei-Revier an der idyllischen Sonderburgstraße (Haus Nr. 9) standen, wie ein Foto beweist, die gleichgeschalteten Schutzpolizisten stramm vor einem Schaukasten mit der SS-Zeitschrift „Das schwarze Korps“.

Es lässt sich nicht leugnen. Die Polizei, beteiligt an Verfolgungen und Erschießungen, „hat große Schuld auf sich geladen“, bemerkt Fleermann. Jede Institution hatte ihre Unschuld verloren, auch die 1936 eröffnete, nach Propagandaminister Joseph Goebbels benannte Jugendherberge (erst 2008 durch einen Neubau ersetzt). Der linksrheinische Ortsgruppenleiter Julius Schecher, ein „Alter Kämpfer“, der schon 1930 in die NSDAP eingetreten war, sorgte mit 185 sogenannten Blockleitern für Hitlertreue. Er wohnte und arbeitete an der Schanzenstraße 25.

In der Oberkasseler Auferstehungskirche predigte der Pfarrer Gottfried Hötzel mutig gegen die Judenverfolgung. Er wurde denunziert. Foto: bikö

Die Mutigen

Wer sich öffentlich wehrte, riskierte sein Leben. Wie der rechtschaffene Oberkasseler Anwalt Kaspar Anraths (Kaiser-Wilhelm-Ring 42), der immer wieder versuchte, das Unrecht auf juristische Weise zu bekämpfen. Als „Querulant“ wurde er wiederholt verhaftet und schließlich in das KZ Sachsenhausen bei Berlin verschleppt, wo er 1940 nach Folterungen zu Tode kam. Im selben Jahr starb der einstige Oberkasseler Pfarrer Gottfried Hötzel im süddeutschen Exil an einem Schlaganfall. Hötzel hatte in der evangelischen Auferstehungskirche mutig Stellung bezogen. „Nicht die Juden sind Kinder des Satans, sondern diejenigen, welche die Juden verfolgen“, soll er seiner Gemeinde gesagt haben. Das notierte die Gestapo, nachdem Hötzel von einer fanatischen Nazi-Anhängerin denunziert worden war. Der Pfarrer wurde verhaftet, verhört, schikaniert, verjagt.

Die Lindemeyers, Mitglieder seiner evangelischen Gemeinde, galten wegen ihrer jüdischen Wurzeln als „nichtarische Christen“ und mussten schon 1935 ihr Haus an der Salierstr. 4 verlassen. Dr. Georg Lindemeyer, dem man die Anwaltszulassung entzogen hatte, schickte seine drei Kinder noch vor dem Krieg nach England. Er selbst und seine Frau Frieda schafften die Flucht nicht rechtzeitig. Sie wurden 1941 vom Güterbahnhof Derendorf aus in das Ghetto von Minsk deportiert und starben.

Georg und Frieda Lindemeyer mit ihren Kindern Eva-Maria, Edith und Wolfgang gehörten zur evangelischen Gemeinde, wurden aber wegen ihrer jüdischen Herkunft als “nichtarische Christen” verfolgt. Foto: bikö

Stille Helden

Einige Geschichten von Tod und Rettung verbergen sich hinter den Mauern der Teutonenstraße 9. Das Miethaus gehörte dem Handwerksmeister David Salomon. Es diente als Zwischenstation für jüdische Mitbürger, die aus ihren Häusern vertrieben worden waren und auf Emigration oder ein Wunder hofften. Manche wohnten dort noch am Ende des Krieges. Doch die meisten wurden deportiert – darunter auch Salomon selbst.

In diesem Haus an der Teutonenstraße 9 hofften wechselnde jüdische Mieter auf die Emigration oder ein Wunder. Nur wenige erlebten das Kriegsende. Foto: bikö

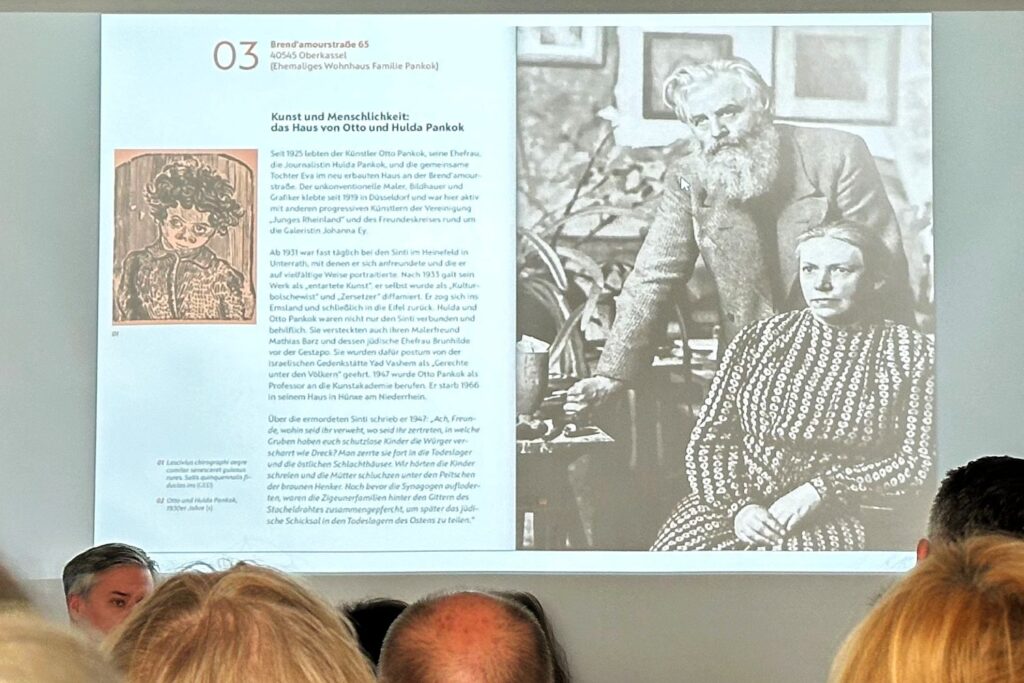

Nicht weit davon, an der Brend’amourstr. 65, trotzte der Künstler Otto Pankok mit seiner Frau Hulda den Zeiten. Er war ein Freund der Düsseldorfer Sinti, die er zu seinem Leidwesen nicht beschützen konnte. Aber den Maler Mathias Barz und dessen jüdische Ehefrau Brunhilde versteckten die Pankoks erfolgreich vor der Gestapo. Es gab sie durchaus, die Helden von Oberkassel.

Helden des Alltags: Der Künstler Otto Pankok und seine Frau Hulda versteckten einen Malerkollegen und dessen jüdische Ehefrau. Foto: bikö

Ein Heft für alle

Die Broschüre „Spurensuche(n) – Die NS-Zeit im Stadtbezirk 4“ wird kostenlos an interessierte Bürger verteilt. Es gibt sie unter anderem bei der Mahn- und Gedenkstätte (Mühlenstr. 29) oder beim VVV, San-Remo-Str. 6, Tel. 0211 / 550 2784. www.vvv-linksrheinisch.de