Düsseldorf: Großübung der Seuchenbändiger von Feuerwehr und Unikliniken

Alles beginnt mit einem Anruf bei der 112. Ein Mann sagt, er brauche Hilfe, weil er an einer schweren Grippe leide – mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Er sei 55 Jahre alt. Und erst am 28. August aus Nigeria nach Düsseldorf zurückgekehrt. Wenn alles gut läuft, hat er mit diesem Notruf in der Leitstelle einen Alarmknopf gedrückt. Was sich dadurch am Samstag (2.9.) über Stunden aufbaut und am Ende rund 50 Personen bei der Feierwehr Düsseldorf und in den Universitätskliniken beschäftigt, ist der HIT.

Vorbereitungen auf der Sonderisolierstation der Universitätskliniken Düsseldorf – wenn der Patient angekommen sein wird, muss alles bereits sein.

Die Abkürzung steht für „Hochinfektionstransport“. Denn laut dem Übungsszenario besteht der Verdacht, dass der Patient eine lebensgefährliche und hochansteckende Infektion mitgebracht hat. Er muss isoliert werden muss. So schnell, aber auch so gut wie möglich. Die Sonderisolierstation (SIS) der Unikliniken Düsseldorf nimmt solche Hochrisikopatienten auf. In der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie gibt es drei Betten für extremen Notfälle. Die Klinik ist Anlaufstation für mutmaßlich Infizierte aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Jeder Fehler kann für viele tödlich sein

Denn Cholera, Pest, Malaria, Dengue-Fieber oder Ebola kennen keine Grenzen. Und die Liste ist bei Weitem nicht vollständig. „Tatsächlich werden wir als SIS sehr selten gebraucht“, sagt der Klinikleiter Professor Dr. Tom Lüdde. Zuletzt war der mutmaßliche Corona-Patient Nummer eins auf der Isolierstation in Düsseldorf. Dennoch müssen die Teams von Feuerwehr und Klinik die Abläufe und Sicherheitsprotokolle regelmäßig üben. Das Szenario am Samstag war die vorgeschriebene, jährliche Großübung. Daneben gibt es bis zu 20 Trainings pro Jahr – unbemerkt von der Öffentlichkeit. Jeder Fehler, den hier jemand macht, kann für viele Menschen tödlich sein.

Eine Pflegekraft wird im Schutzanzug verpackt, die Reißverschlüsse von außen extra zugeklebt. Im Anzug wird ein Gebläse über Überdruck sorgen. Weil man unter der Haube nur wenig hört, gibt es Kopfhörer und Mikrofon zu Verständigung.

Zurück zum Anrufer. Wie in der realen Welt fahren auch am Samstag ein Notarzt und ein Krankenwagen zur Adresse des Mannes; in diesem Szenario: eine zu Übungszwecken in der Feuerwache 10 in Düsseldorf Garath aufgebaute Wohnung. Es gilt, weitere Hintergründe abzuklären. Ja, sagt der Patient im Gespräch, er sei in Nigeria auf dem Land unterwegs gewesen. Und er habe an einem Busch-Meet-Festival teilgenommen. Was es dabei zu essen gab und wie es zubereitet wurde? „Keine Ahnung!“

Blaue Latexhandschuhe über grünen Latexhandschuhen

Spätestens jetzt laufen die Vorbereitungen für den Transport und die Aufnahme eines mutmaßlich hochinfektiösen Patienten an. „Wir brauchen etwa drei Stunden Vorlauf“, sagt SIS-Koordinator Stefan Boxnick. Patienten müssen verlegt werden, um ein Zimmer frei zu machen, zu desinfizieren und für die besondere Aufnahme vorzubereiten. Speziell geschultes Pflegepersonal wird alarmiert und von anderen Stationen der Unikliniken abgezogen. Geräte, Medikamente, Schutzanzüge, die spezielle Belüftungstechnik der SIS – bevor der Kranke eintrifft, muss das SIS-Team an vieles denken. Bis hin zu den blauen Gummihandschuhen, die über den grünen Gummihandschuhen des Schutzanzugs getragen. Doppelte Sicherheit.

Ankunft des Patienten: in Rot Notarzt und Sanitäter der Feuerwehr Düsseldorf, im Hintergrund in Gelb: die Mitarbeitenden der Sonderisolierstation, die zu diesem Zeitpunkt unter Unterdruck steht.

Parallel schickt die Feuerwehr Düsseldorf den speziell für Hochinfektionstransporte eingerichteten Krankenwagen zur Adresse des Anrufers. Das Spezialfahrzeug mit speziell trainierten Besatzungen ist auf der Wache in Düsseldorf Wersten stationiert. Fahrer und Sanitäter tragen Schutzanzüge. Und auch in der Klinik legen sie die gelben Überdruckanzüge an. Jeder Einmalanzug kostet 150 Euro. Rund 2500 davon hat die Uni eingelagert. „Wir haben die Anzüge zusammen mit dem Hersteller entwickelt“, sagt SIS-Koordinator Boxnick. Ein Gebläse auf dem Rücken pumpt die Träger auf zu gelben Michelin-Männchen. Unter dem Schutzhelm hört man wenig. Deshalb tragen Pflegende und Ärzt*Innen Kopfhörer und ein Mikrofon. Von außen werden alle Reißverschlüsse zusätzlich abgeklebt werden. Pro einzupackendem Pfleger assistieren zwei Helfer*Innen.

Spezial-Krankenwagen der Feuerwehr Düsseldorf

Dann kommt der Spezialtransport mit dem Patienten. Über die Düsseldorfer Straßen wird er begleitet von weiteren Feuerwehrfahrzeugen und der Polizei. An der SIS rollt er in eine spezielle Garage, deren Tor sich hinter ihm schließt. Gelbe Markierungen auf dem Boden zeigen, wo genau der Spezialkrankenwagen zu halten hat – damit unter anderem die Kamera drinnen das Ausladen zeigt.

Blut abnehmen für die Diagnostik und Fiebermessen: Das gehört zu den ersten Maßnahmen nach der Aufnahme.

Über eine Rampe wie bei einem Lastwagen wird die Trage mit dem Patienten ausgeladen. Die Tür des jetzt unter Unterdruck stehenden Kliniktraktes öffnet automatisch sich. Im Krankenzimmer ist der größte Unterdruck eingestellt. Auf dem Flur davor etwas weniger. In angrenzenden Räumen – noch weniger. Die zurzeit noch unbekannten Viren sollen möglichst im Gebäude bleiben und nicht nach außen entweichen.

Arbeit in aufgeblasenen Schutzanzügen

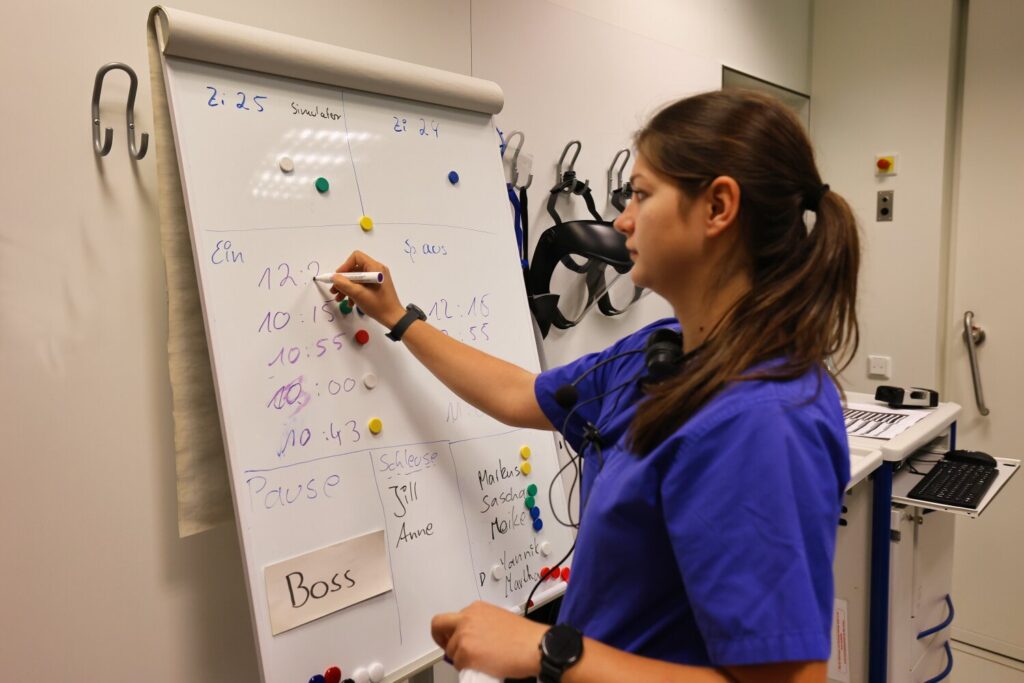

Im Krankenzimmer findet die Übergabe von Notarzt und Sanitäter in roten Aufblasanzügen zum SIS-Team in gelben Aufblasanzügen statt. Das Klinikteam hat die Vornamen vorn und hinten mit Edding auf die Schutzanzüge geschrieben, weil in ihren Anzügen alle gleich aussehen. Im Hintergrund führt eine Krankenschwester Protokoll über jede eingesetzte Person. Koordinator Stefan Boxnick sagt: „Länger als zwei Stunden darf niemand in den Anzügen arbeiten. Spätestens dann muss abgelöst werden.“

Im Hintergrund wird Buch geführt über die Einsatzzeit unter den Schutzanzügen, Nach zwei Stunden muss abgelöst werden.

Warum verschwinden die Feuerwehrleute nicht sofort nach der Übergabe des Patienten? Ihr Job ist doch getan… „Wir warten, weil wir die Blutproben mitnehmen“, erklärt der Notarzt. Sie werden die Röhrchen mit unter die Desinfektionsdusche getragen und durch eine Schleuse an die Außenwelt übergeben. Für die Infektiologen beginnt die Diagnostik kann beginnen. Für Sanitäter und Notarzt beginnen 20 Minuten unter des Desinfektionsdusche – im geschlossenen Anzug. Erst regnet es eine verdünnte Essigsäure, dann Schaumwasser, schließlich klares Wasser. Dann zerschneidet eine Helferin den Anzug. Transport abgeschlossen – der Patient ist auf der SIS aufgenommen.

Haben die Blutproben durchj eine Schleuse nach draußen gereicht.: Jetzt beginnt für Notarzt und Rettungssanität die Desinfektion. 20 Minuten unter der Dusche….

…zunächst rieselt es eine verdünnte Essigsäure-Lösung, dann Schaumwasser, schließlich klares Wasser…

— am Ende wird der Eimalanzug von einer Helferin mit der Schere aufgeschnitten und entsorgt.

Viele Beobachter vor Ort

„Wir haben heute vor allem die Kommunikation auf allen Stufen trainiert“, sagt Professor Dr. Tom Lübbe, der Klinikleiter. Gesprochen wird zwischen Feuerwehr und Klinik, mit dem Gesundheitsamt, mit dem NRW-Gesundheitsministerium. Jede Institution hat Beobachter*Innen geschickt. Mediziner*Innen aus den Niederlanden und Belgien sind da. Die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie in Düsseldorf gehörte 2021 zu den Top 20 der „World Best Spezialised Hospitals“. In Deutschland bekam nur die Berliner Charité mehr Punkte.

Stefan Boxnick (l.) ist Koordinator auf der Sonderisolierstation in Düsseldorf, Professor Dr. Tom Lüdde leitet die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, in deren Räumen sich die Sonderisolierstation befindet.

Doch das zählt heute nur als Erinnerung und Ansporn. Die Ärztin aus den Niederlanden sagt: „Wir lernen alle voneinander.“ SIS-Koordinator Stefan Boxnick bestätigt das: „Es muss ja nicht jeder von uns das Rad neu erfinden.“ Die Erkenntnisse der Großübung am Samstag werden sie alle untereinander besprechen. Um noch besser zu werden bei einem Ernstfall, der niemals eintreten möge.